불상의 종류

불상의 종류는 자세에따란 나뉜다 !!

불상은 좁게 봐서는 부처의 넓게 봐서는 불교에서의 성인(聖人)들을 조각이나 그림으로 나타낸 것입니다.

불상은 자세에 따라 입상(선 자세), 좌상(앉은 자세), 와상(누운 자세)으로 나눌 수 있으며,

좌상의 경우에는 결가부좌(가부좌. 오른발이 위로 올라간 길상좌와 왼발이 위로 올라간 항마좌), 반가좌(다리를 한쪽만 올리고 한쪽은 내림), 유희좌(다리 하나를 대좌 밖으로 편안히 뻗음)가 있고, 의자에 앉아 다리를 가지런히 내린 의상과 다리를 X자로 꼰 교각좌도 있습니다.

또 불상은 재료에 따라 목불(나무), 석불(돌), 소조불(흙으로 빚음), 철불(철), 순금불(금), 금동불(동으로 만들어 도금), 건칠불(나무, 종이, 천 등으로 형태를 만들고 옻칠) 등이 있습니다.

그리고 그 새겨진 모양이 앞모습부터 뒷모습까지 모두 볼 수 있도록 조각한 것을 환조, 일부분만을 볼 수 있는 것을 부조라고 합니다.

국보 84 서산 마애 삼존불상

바위를 깎아 새긴 마애불은 부조의 대표적인 예라고 할 수 있습니다.

불상의 개수에 따라 혼자 있으면 단독불이고 셋이 있으면 삼존불, 다섯이 있으면 오존불이라고 하며,

여러 불상 중 전체를 거느리고 가장 중심이 되는 불상을 주불이라 하고 그 옆에 있는 것을 협시라고 합니다.

불상은 조각한 대상에 따라 여래상과 보살상, 나한상, 조사상, 신상 등이 있습니다.

그 중에서 우리가 흔히 볼 수 있는 것은 여래상과 보살상입니다.

여래상과 보살상을 구별하는 방법을 알아보겠습니다.

국보 24호 석굴암 석굴의 본존불(왼쪽 그림)/국보 127호 삼양동 금동 관음보살 입상(오른쪽 그림)

여래상과 보살상이 공통으로 가질 수 있는 부분은

광배, 백호, 삼도, 대좌, 수인과 계인입니다.

광배는 진리의 빛을 시각화한 것으로 몸 뒤에서 연꽃 모양이나 둥근 모양으로 표현됩니다.

백호는 부처의 눈썹 사이에 난 흰 털로, 보통 둥근 돌기로 새기거나 보석을 끼워 표현합니다.

삼도는 불상의 목에 가로 새긴 세 개의 주름으로 원만하고 광대한 부처의 몸을 상징합니다.

대좌는 불상이 올려져 있는 대입니다. 주로 연꽃 무늬가 새겨져 있습니다.

수인은 부처와 보살이 자신이 스스로 깨달은 바를 밖으로 표현하기 위해 짓는 손 모양이고 계인은 손에 무엇인가를 들고 있는 모양입니다.

여래상과 보살상을 겉모습으로 구별하려면 머리 모양과 옷을 보아야 합니다.

여래의 경우 육계라고 하여 머리 위가 볼록 튀어나온 부분이 있으며, 소라 모양으로 말린 곱슬머리를 돌기 또는 군청 색칠로 표현한 나발이 있으며, 옷은 내의와 상의를 입고 그 위에 대의를 입습니다.

보살의 경우에는 보관을 쓰고, 천의와 군의를 입었으며, 영락이라는 장신구를 두르고 있습니다.

그리고 여래상은 상대적으로 남성적인 몸매를 가졌고, 보살상은 상대적으로 여성적인 몸매(곡선이 많은)를 가졌습니다.

하지만 이런 방법은 약간 부정확한 면이 조금씩 있습니다.

나발에 돌기가 표현되지 않는 경우, 여래가 여성적인 몸매를 가진 경우도 있고, 보살이 옷을 여래와 비슷하게 입기도 하는 등 예외가 있기 때문이지요.(이런 점 때문에 학자들도 하나의 불상의 이름을 알아내는 데 어려움을 겪습니다.)

여래상과 보살상을 구별하고, 여래상의 종류와 보살상의 종류를 구별하는 가장 대표적인 방법은 수인과 계인(주로 둘을 아울러서 '수인'이라고 부릅니다.)을 보는 것입니다.

수인은 부처와 보살이 자신의 깨달음을 손으로 표현하는 것이고, 그 깨달음은 무한하기 때문에 종류가 무궁무진하게 많습니다.

하지만 자주 볼 수 있는 것 몇 가지만 알고 있어도 불상을 구별하는 데 매우 큰 도움이 됩니다.

수인은 모든 불상이 지을 수 있는 통인과 특정 불상만이 지을 수 있는 별인으로 나눌 수 있는데, 이 별인만 알고 있으면 일차적으로 불상이 구별 가능합니다.

수인을 보고 구별하기 어려운 경우(수인이 통인이거나 별인이 예외적인 경우)에는 그 불상 옆에 함께 있는 협시보살(중심이 되는 주불을 따르는 보살)상을 보거나 그 불상이 있는 전각의 이름을 보아 구별합니다.

앞으로 이 수인과 계인, 협시보살과 전각 이름 등을 중심으로 하여, 여래상과 보살상 각각의 종류를 구별해보겠습니다.

[출처] 불상 구별하기㉠ 불상의 모양에 따라 구별하기|작성자 반바

여래상에는 석가여래상, 비로자나불상, 아미타불상(아미타여래상), 약사불상(약사여래상)이 있습니다.

석가여래상은 유일하게 사람의 몸으로 태어난 부처인 석가모니를 상으로 만든 것입니다.

석가모니는 사람이기 때문에, 그의 인생에 따라 여러 가지 모습의 불상이 만들어졌습니다.

보물 808호 금동탄생불

석가모니는 태어나자마자 일어서서 일곱 걸음을 걸은 뒤, 오른손으로 하늘을, 왼손으로 땅을 가리키며 이렇게 외쳤다고 합니다.

"천상천하 유아독존(天上天下 唯我獨尊 ; 하늘 위, 하늘 아래 나보다 존귀한 것은 없다.)"

물론 석가모니가 사람이라면 이랬을 리 없겠지만, 탄생불은 이 모습을 본따 만든 것으로,

항상 서 있는 모습(입상)으로 오른손을 하늘을, 왼손은 땅을 가리키는 모양(천지인)을 하고 있습니다.

국보 83호 금동 미륵보살 반가상/국보 78호 금동 미륵보살 반가상

석가모니가 자라서 삶과 죽음, 즉 생로병사의 비밀을 생각합니다.

오른 다리를 왼쪽 무릎 위에 얹는 반가부좌 자세로 앉아서, 검지와 중지를 살포시 뺨에 갖다대고 생각에 잠깁니다.

이 때의 모습을 반가사유상(반가부좌 자세로 생각하는 상)으로 만들었습니다.

원래는 이처럼 석가모니의 모습을 본딴 것이지만, 우리 나라 학계에서는 일본의 반가사유상이 미륵보살이라고 적혀있는 점을 근거로 하여, 우리 나라 또한 이 반가사유상을 미륵보살으로 모셨을 것이라고 추측하고 있습니다. (미륵보살도 도솔천에서 이 자세로 고민하고 있다고 합니다.)

보물 332호 춘궁리 철조 석가여래좌상

깨달음을 얻기 위해 고행하던 석가모니는 고행이 큰 도움이 되지 않는다고 느끼고, 보리수 밑에서 명상을 합니다.

그러다 문득 진정한 깨달음(정각正覺)을 얻었습니다.

이에 악마가 석가모니에게 찾아와 그 깨달음을 지신(地神)을 불러내어 증명해보라고 합니다.

그래서 석가모니는 명상을 하던 자세에서 오른손을 무릎 위에 얹고 검지를 약간 들어 땅바닥을 가리킵니다.

그러니까 지신이 정말로 나왔고, 악마는 도망갑니다. 이 때의 손모양을 항마촉지인이라고 합니다.

뚝섬 출토 금동 여래 좌상

악마를 쫓아낸 후, 석가모니는 스스로 깨달은 것을 혼자 기뻐하면서 다시 명상을 합니다. 이 때의 손모양은 선정인입니다.

인도에서는 이 선정인이 손바닥을 위로 향하고, 엄지가 서로 살짝 닿는 모습으로 표현했는데, 우리 나라에서는 도교의 영향으로 단전 부분에 손바닥을 대는 모습으로 바뀌었습니다.

국보 1475호 안압지 출토 금동판 불상

석가모니가 명상을 하는 도중에, 이번에는 범천(힌두교의 브라마 신과 같습니다.)이 찾아와 석가모니에게 중생들을 깨우쳐주기를 간청합니다. 석가모니는 한참을 고민한 끝에 결국 설법을 해주기로 합니다. 이 때의 손모양이 초전법륜인(설법인)입니다.

청계사 와불

석가모니는 그렇게 설법을 하면서 살다가 80세가 되어 열반에 듭니다.

이 모습을 누워있는(와상) 열반상의 형태로 만들었습니다.

국보 119호 연가 7년명 금동 여래 입상

위와 같이 다양한 석가여래상이 있지만 그 중에서 가장 많이 만들어지는 형태로는 선정인, 항마촉지인의 좌상과,

위 연가 7년명 금동 여래 입상처럼 오른손으로는 어떤 두려움도 없애준다는 시무외인을, 왼손으로는 어떤 소원도 다 들어준다는 여원인을 하고 있는 입상 또는 좌상이 가장 많이 만들어졌습니다.

석가여래상의 수인을 정리해보면 선정인, 시무외 · 여원인의 통인(다른 불상도 할 수 있음)과 항마촉지인, 초전법륜인, 천지인의 별인(특정 불상만 지을 수 있음)을 하고 있습니다.

단, 아미타불이라고 명시된 경우나 좌우 협시 보살이 석가여래가 아님을 보여준다면 별인이더라도 석가여래가 아닙니다.

석가여래상을 협시하는 보살은 문수보살과 보현보살이 원칙입니다. 하지만 관음보살과 미륵보살이 배치되는 경우도 있습니다.

(보살에 대한 설명은 다음번에 해드리겠습니다.)

석가여래상은 주로 대웅전에 봉안(모심)합니다.

대웅전이란 '굳세고 뛰어난 덕을 지는 부처인 대웅세존(대웅맹세존)이 있는 전각'이라는 뜻으로, 여기서 대웅세존은 석가여래를 높여부르는 말입니다. 즉, 대웅전이라는 말 자체가 석가여래상이 있는 전각이라는 뜻입니다.

대웅전 외에 응진전, 나한전, 영산전, 팔상전에서도 주불(主佛)로 봉안됩니다.

보물 244호 동화사 비로암 석조 비로자나불 좌상

비로자나불상은 원래 존재할 수 없는 불상입니다.

'비로자나'란 불교의 진리를 상징하는 추상적인 개념으로 눈으로 보고 형상화할 수 없습니다.(실제 형상이 있는 석가여래와 다르죠.)

그러나 통일 신라 시기 <화엄경>을 통해 비로자나불도 신앙의 대상이 되면서 불상으로 만들어졌습니다.

일본과 중국에서 보살 형태로 만들어지는 비로자나불과 달리, 우리 나라에서는 여래의 모습의 비로자나불이 만들어졌습니다.

비로자나불은 치켜든 검지손가락을 다른 손으로 감싸고 있는 지권인(보리길상인)을 맺고 있는 것이 특징입니다.

고려 시대에는 주먹을 다른 손으로 감싸는 모양의 권인 모양으로 만들어지기도 했습니다.

(지권인은 비로자나불의 별인이기 때문에, 지권인을 하고 있는 불상은 100% 비로자나불입니다.)

금동 비로자나불 입상

비로자나불상은 거의 대부분이 좌상이지만, 아주 드물게는 입상도 있습니다.

위의 금동 비로자나불상 입상은 일제시대에 우리 나라의 문화재를 엄청나게 수집한 오구라 타케노스케의 손에 들어가, 현재 도쿄 국립 박물관에 보관되어있는 상태입니다.

통일신라시대엔 비로자나불을 석가와 동일시하여 문수보살과 보현보살을 협시로 한 비로자나 삼존불이 많았으나, 고려 이후 석가불과 노사나불을 협시로 한 비로자나 삼신불이 만들어졌습니다.

비로자나라는 말은 산스크리트어 Vairocana(태양)에서 온 말로 불교의 진리가 태양처럼 우주 가득 비친다는 의미를 가지고 있어서, 비로자나불상은 비로전 외에도 대광명전, 대적광전과 같이 빛을 의미하는 뜻을 가진 전각에 봉안됩니다.

보물 1649호 서울 개운사 목조 아미타여래 좌상

아미타불은 서방 극락 세계에서 모든 중생들에게 자비를 베푸는 부처로,

삼국시대까지는 Amitayus(무한한 수명)를 '무량수(無量壽)'로 번역해 무량수불이라고 불렀습니다. 그 이후에는 Amitabha(무한한 광명)이라는 개념이 더해지면서 아미타불로 불리게 되었지요.

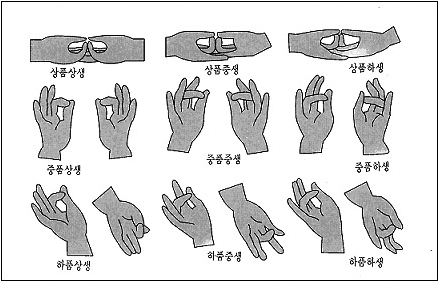

아미타불은 아미타구품인(아미타정인)이 별인입니다.

중생을 9등급(수능같군요.ㅎㅎ)으로 나누어 손으로 표시하는데, 그 모양은 다음과 같습니다.

상품은 두 손을 아래로 내려놓고 있고, 중품은 두 손을 모두 들고 있고, 하품은 오른손은 위로, 왼손은 아래로 향해 있습니다.

상생은 엄지와 검지를, 중생은 엄지와 중지를, 하생은 엄지와 약지를 동그랗게 말아 붙이고 있습니다.

아미타불은 아미타9품인 외에도 시무외 · 여원인이나 항마촉지인을 맺고 있는 경우가 있어서 석가여래상과 구별하는데 어려움이 있습니다.(불국사 본존불도 석가여래상인지 아미타여래상인지 여부에 대해서 학자들의 견해가 나뉘고 있습니다.)

국보 45호 부석사 소조 여래 좌상

이 부석사 소조 여래 좌상의 경우에도 항마촉지인을 하고 있지만, 이 불상이 놓여진 곳이 부석사 '무량수전'이었기 때문에 아미타여래상으로 보고 있습니다.

아미타불은 관세음보살(관음보살)과 대세지보살(세지보살)이 협시하는 것이 보편적이지만, 세지보살 대신 지장보살이 있거나, 8대보살(관세음보살, 대세지보살, 문수보살, 보현보살, 금강장보살, 제장애보살, 미륵보살, 지장보살)과 함께 있는 경우도 있습니다.

아미타불상은 아미타불의 이름을 딴 아미타전이나 의미를 딴 무량수전 또는 아미타불이 있다는 극락에서 따온 극락전(극락보전)에 봉안합니다.

보물 337호 장곡사 금동 약사여래 좌상

약사불(역사여래, 대의왕불)은 중생의 질병과 무지와 재난을 구제하고 옷과 음식을 마련해주는 부처입니다.

약사불상을 구별하는 것은 참 쉽습니다. 손에 약항아리(약호, 약기)가 있으면 약사불입니다.

보물 600호 광주 약사암 석조 여래 좌상

통일 신라 시대 이후부터는 오른손은 항마촉지인을 맺고 있는 형태가 나타나는데, 이는 중국과 일본에는 발견된 바 없습니다.

약사불상은 일광보살과 월광보살이 협시하고, 때로는 12신장(쥐, 소, 범, 토끼, 용, 뱀, 말, 양, 원숭이, 닭, 개, 돼지)을 거느리기도 합니다.

약사전은 이름 그대로 약사불상을 봉안하고 있는 전각입니다.

참고 자료 : 불교 조각(강우방 등. 솔), 네이버 백과사전, 문화재청

[출처] 불상 구별하기㉡ 여래상 구별하기|작성자 반바

보살은 불법(깨달음)을 얻은 성인들을 이르는 말입니다.

원래 보살이라는 말은 석가모니만을 지칭했지만 그 뜻이 확대된 것이지요.

따라서 보살은 매우 많습니다. 여기서 제가 다 소개하는 것은 무리입니다.

저는 여기서 불상으로 많이 만들고, 흔히 볼 수 있는 보살상 몇 개만을 소개하겠습니다.

제가 소개할 보살상은 관음보살상, 대세지보살상, 미륵보살상, 문수보살상, 보현보살상, 지장보살상입니다.

관음보살상은 중생의 고통과 두려움을 구원하는 자비의 화신 관음보살(관세음보살, 광세음보살, 관자재보살 등으로도 불립니다.)을 만들어 놓은 것입니다.

국보 127호 삼양동 금동 관음 보살 입상 / 국보 183호 금동 보살 입상

관음보살은 중생을 구제하기 위해 중생 앞에 나타나는 보살로, 각각 중생의 수준에 맞춰 다른 모습으로 나타납니다.(백의 관음, 양류 관음, 11면 관음, 여의륜 관음 등) 그러나 보관에 화불이 있고, 손에 정병(왼쪽 관음 보살)이나 연꽃 봉오리(오른쪽 관음 보살)를 쥐는 것이 관음보살상의 공통점(특징)입니다.(삼국시대 말부터 굳어진 것입니다.)

보물 927호 금동관음보살입상 / 국보 109호 군위 삼존 석굴의 관음보살상

여기서 화불이란 진리의 화신으로 관음보살이 머리에 쓰고 있는 보관에 좌상 형태로 새겨져 있는 것입니다.

(위의 사진에서 표시된 부분에 불상 모양이 바로 화불입니다.)

관음보살은 대세지보살과 함께 아미타불상의 협시보살로 있기도 하지만, 다른 보살들과 달리 단독으로 예배의 대상이 되는 보살입니다.(관음보살 외에는 미륵보살 정도가 단독으로 예배됩니다.)

그래서 관음보살을 따로 모셔놓은 전각도 있습니다.

이 전각이 전체 절의 가장 중심이 되는 전각(주불전)일 때는 원통전이라고 부르고, 부속으로 있는 전각(부속불전)일 때는 관음전이라고 합니다.

대세지보살(세지보살)은 지혜의 화신입니다.

국보 109호 군위 삼존 석굴의 대세지보살상 / 보물 1047호 금동 대세지보살 좌상

관음보살과 함께 아미타불의 협시보살이며 정병을 들고 있는 경우도 있지만, 보관에 정병이 새겨져 있는 경우가 많습니다.

(오른쪽의 사진에서 표시된 부분이 정병입니다.)

미륵보살상은 도솔천에서 56억 7천만년 뒤에 여래로 태어나 그때까지도 구제받지 못한 중생들을 구제하는 미래의 부처, 미륵보살을 형상화한 것입니다. 미륵보살의 현재 모습은 보살이고, 미래 모습은 여래이기 때문에 두 종류의 모습으로 나타냅니다.(그래서 미륵보살을 때론 미륵불이라고 부르기도 하는 것입니다.)

보물 368호 미륵보살 반가 석상

미륵보살은 인도에선 정병을 든 입상의 형태로, 중국에선 두 다리를 교차시켜 의자에 앉은(교각좌) 좌상의 형태로 많이 만들어졌지만, 우리 나라(삼국 시대)와 일본은 주로 반가사유상으로 나타냈습니다. 미륵보살은 지금도 이 자세로 번뇌하고 있다는 의미지요.

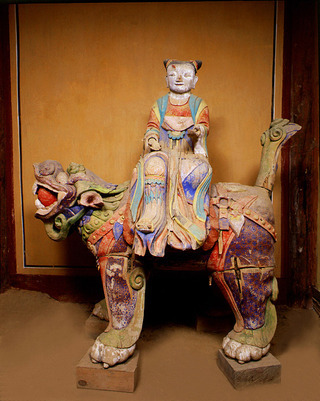

삼화령 석조 미륵 삼존불 의상

삼국 시대 이후에는 여래 모습으로 의자에 앉아 있는 형태가 많이 나왔습니다.

미륵보살을 따로 봉안할때는 미륵전에 모셔두는데, 이 전각은 용화전, 자씨전, 대자보전이라고 이름 붙이기도 합니다.

지혜의 화신인 문수보살과 실천의 화신인 보현보살은 짝꿍입니다.

석가여래상의 협시보살로 있는 경우가 많고, 일부는 비로자나불상의 협시보살로 있습니다.

보물 1134호 도갑사 소장 동자상. 왼쪽은 문수보살동자상, 오른쪽은 보현보살동자상

문수보살은 사자를 타고 있고, 보현보살은 코끼리를 타고 있는 모습이 일반적입니다.

(석굴암에서는 문수보살이 오른손에 잔을 들고 있고, 보현보살이 왼손에 경책을 들고 있는 모습을 볼 수 있습니다.)

또, 문수보살과 보현보살은 동자의 모습(지혜의 동자, 실천의 동자)으로 나타나는 경우도 많습니다.

각각 전각을 지어 불상을 둘 경우에는 문수보살은 문수전에, 보현보살은 보현전에 봉안합니다.

지장보살은 윤회하며 고통받는 중생을 극락으로 이끄는 보살입니다.

지장보살을 형상화한 지장보살상은 보살상 중에서 가장 구별해내기 쉽습니다.

보물 1327호 정덕 십년명 석조 지장보살 좌상 / 보물 280호 선운사 지장보살 좌상

민머리('스님컷'ㅋ) 또는 머리에 두건을 쓰고 있으면서, 손에 보배 구슬이나 석장이라는 지팡이를 쥐고 있는 모습입니다.

머리에 두건을 쓴 모습은 우리 나라와 중앙아시아에서밖에 볼 수 없다는군요.

아미타불의 협시로도 쓰이지만, 단독으로 있는 경우도 있는데 이 때는 시왕을 거느리고 명부전 또는 지장전에 있습니다.

참고 자료 : 문화재청, 불교조각(강우방 등. 솔)

[출처] 불상 구별하기㉢ 보살상 구별하기|작성자 반바

조사상과 나한상은 불교의 성자들을 조각으로 만든 것으로 조각의 대상이 무궁무진하기 때문에, 모든 것을 다 구별해낼만한 기준이 있지 않습니다.

보물999호 해인사 목조 희랑대사상

조사는 어떤 종파의 창시자나 지도자를 부르난 말입니다. 조사전에 조각이나 영전으로 모시지요.

북악파를 세운 희랑 대사도 나무로 조각상이 만들어졌습니다.

서울 봉은사 목 십육나한상(일부)

나한상은 10대 제자상, 16나한상, 500나한상 등으로 여럿을 함께 만드는데, 일반적으로 16나한상이 많이 만들어집니다.

16나한상이 모셔진 전각을 응진전이라고 합니다.

신상은 대표적으로 천, 사천왕상, 팔부중상, 인왕상 등이 있습니다.

천은 범천과 제석천을 아울러 이르는 말로 힌두교의 브라만과 인드라와 같습니다.(불교와 힌두교는 근원이 유사하죠.)

보물 1232호 진주 청곡사 목조 제석천 대범천 의상

범천과 제석천은 주로 보살 모습을 하고 있으며 불자(먼지털이 모양)와 금강저(절굿공이 모양) 또는 정병을 들고 있습니다.

(사실 우리 나라에서 범천과 제석천이 조각상으로 표현된 사례가 매우 드뭅니다.)

범천과 제석천 아래 서열에 사천왕이 있습니다.

사천왕은 동쪽의 지국천, 남쪽의 증장천, 서쪽의 광목천, 북쪽의 다문천으로 우리 나라에선 주로 무장을 갖춘 장군의 모습입니다.

표충사 사천왕문

전각이나 탑의 사방에 있기도 하고 사천왕문 내부에 좌우로 두 구씩 배치하기도 하지요.

지국천

증장천

광목천

다문천

백양사 사천왕상

지국천은 파란 피부(동쪽 상징)에 비파를 들고 있고, 증장천은 빨간 피부(남쪽 상징)에 보검을 들고 있습니다.

광목천은 흰 피부(서쪽 상징)에 용이나 여의주, 새끼줄 등을 들고 있으며, 다문천은 검은 피부(북쪽 상징)에 보탑을 들고 있습니다.

하지만 이 유형도 일정하지 않습니다. 다문천이 비파를 들고 있거나 노란 피부를 가진 경우 등은 흔한 편이고, 다른 사천왕의 특징이 섞여 있는 경우도 종종 발견되지요.

팔부중(팔부신중)은 불법을 수호하는 신장들로 천, 용, 야차, 건달바, 아수라, 가루라, 긴나라, 마후라가 여덟 신들입니다.

이들은 인도신화에 나오는 신들로 사천왕의 명을 받아 직접 전투를 지휘하는 역할을 합니다.

국보 122호 진전사지 삼층석탑(일층 부분에 새겨진 것이 팔부중상) / 국보 16호 안동 신세동 칠층 전탑(기단부)

절 여덟 방위(팔방)에 맞춰 조각하거나, 석탑에서 사천왕 아래에 조각합니다.

그러나 이들의 모습과 자세, 들고 있는 물건(지물)이 일정하지 않아서 구별해내는 것이 매우 어렵습니다.

인왕상(금강역사상)은 절 문 좌우에 배치하여 불법을 수호하는 역할을 담당합니다.

석굴암의 인왕상(입모양을 보고 아형 금강역사, 음형 금강역사로 구분합니다.)

무장을 하고 금강저를 쥔 모습도 있지만, 우리 나라에선 화난 얼굴에 근육질 몸매, 주먹으로 때려줄 것 같은 자세로 표현하는 경우가 많습니다.

불상 구별하기, 끝!!

참고 자료 : 불교 조각(강우방 등. 솔), 문화재청, 네이버 백과사전

[출처] 불상 구별하기㉣ 조사상, 나한상, 신상|작성자 반바